SAKE TOPICS

『小史2』こぼれ話〈1〉 ドラマティックな「越淡麗」誕生物語

2024年9月に発行された新潟県酒造組合の『酒造小史2 未来を拓く 酒の国にいがた』。

2002年から2024年までの組合事業の記録をまとめるとともに、これまで組合活動に尽力されてきたキーマンの方々の取材を通し、新潟清酒にとって重要なキーワードから新潟の酒をひもとく特集記事を執筆させていただいた。

取材時にお聞きした話で、『小史2』には書ききれなかったことや感想などを“こぼれ話”として随時ご紹介していくシリーズ。

その第1弾は、今年も県内各地で収穫が行われた酒米『越淡麗』を取り上げる。

『越淡麗』は新潟県が開発した最も新しい酒米で、2004(平成16)年に平山征夫知事(当時)によって命名された。

それまで主に兵庫県産の「山田錦」を使用するケースが多かった高級酒造りにおいても新潟県産の酒米を使い、“オール新潟の酒造り”を実現するため、15年もの研究期間を経て誕生した酒米だ。

偶然から生まれた奇跡の組み合わせ

新潟の地酒ファンの方や新潟清酒達人の皆さんはご存じのように、「越淡麗」は「山田錦」と「五百万石」を掛け合わせた品種だ。

「五百万石」は1957(昭和32)年に新潟県で開発された酒米で、現在は全国的にも「山田錦」に次ぐ生産量を誇る。新潟清酒の淡麗な味わいが生まれるきっかけをつくった重要な酒米だ。

西の「山田錦」、東の「五百万石」と言われるように、全国の多くの酒蔵が頼りにしている両横綱。狙い撃ちでこれらを掛け合わせて「越淡麗」は誕生したと思っていた。しかし事実は違っていた。

「五百万石」の後、新潟県で開発された酒米に「一本〆(いっぽんじめ)」がある。1993(平成5)年に命名された酒米で、栽培しやすく砕けにくいという、栽培特性と醸造特性を兼ね備えた酒米だ。しかし栽培しやすかったゆえに多肥多収栽培につながって蛋白質含量が上がってしまい、その酒米を使った酒の品質にばらつきが出てしまった。「実力を発揮する前に酒蔵が離れてしまった」(渡邊健一・県醸造試験場元場長)。

その失敗をふまえ、「越淡麗」の開発では、選抜段階から醸造特性を優先した。

県農業総合研究所作物研究センターで膨大な交配品種を少量栽培し、県醸造試験場で迅速に酒にして選抜評価に回された。その中で、繰り返し生き残る系統があった。それが後の「酒72号」だ。「山田錦」を母に、「五百万石」を父に交配された品種だったのだ。

この話を聞いたとき、鳥肌が立った。安易に両横綱を掛け合わせたと思っていたことが恥ずかしくなった。高いレベルの醸造特性を求め、多くの交配品種から選び抜かれたものが、偶然にも両横綱を母と父に持つ品種だったとは。ドラマティックだ。

新潟県醸造試験場に展示されている酒米の見本。右から一本〆、五百万石、一本〆、越淡麗。越淡麗の丈の長さがよくわかる |

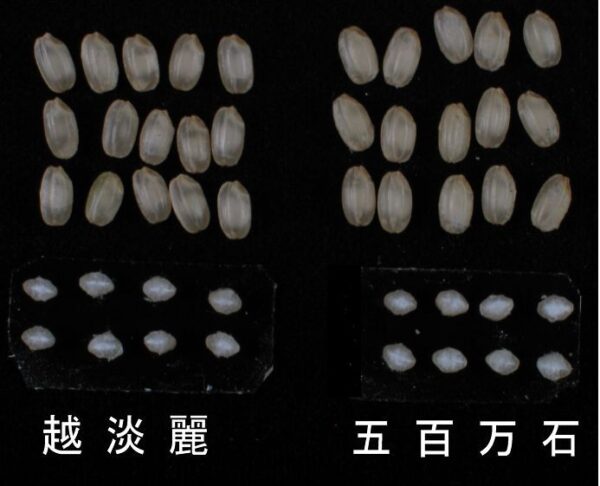

越淡麗(左)と、越淡麗の父である五百万石。真ん中の白い部分が心白 |

「酒72号」は2001(平成13)年に作物研究センターが所有する圃場のうち26アールという大面積を割いて生産され、県醸造試験場で実用規模の大吟醸試醸を行った。結果、好成績を確認したので、翌年度以降は県酒造組合の技術委員が所属する酒蔵と協力生産者に栽培を依頼し、試験醸造を拡大。「酒72号」の栽培特性と醸造特性の両面の確認を進めていった。

2004年の命名後もデータを蓄積し、栽培と醸造方法が安定するまではこの酒米で仕込んだ酒は世に出さないという方向性を堅守。酒蔵もそれを理解し、皆で「越淡麗」を丁寧に育んでいった。

「越淡麗」を使った酒は、命名から2年後の2006(平成18)年に満を持してデビューに至った。

栽培研究会で検討会を開催し、全生産者の酒米を試験場で分析

毎年全国で新たな酒米の開発が盛んに行われている。しかしそのほとんどは開発することがゴールとなっている。

「越淡麗」は過去の経験を生かし、開発はスタート地点との考えから、その後の栽培技術、醸造技術の確立と向上に努めている。

県醸造試験場では毎年、全生産者の越淡麗の玄米分析を行い、そのデータを生産者や酒蔵に共有している。

栽培技術においては、生産者と県酒造組合や県醸造試験場を中心とした酒造業界が一つになり、農業普及指導センター協力の下、「越淡麗栽培研究会」を立ち上げ、年に4、5回の検討会を行っている。

栽培研究会は、「一本〆」栽培での反省点もふまえて設立された。

「『一本〆』の栽培においては、酒蔵が直接生産者に要望を伝えるなど両者のコミュニケーションが不足していたことも、優れたよい酒米を使いこなせなかった理由の一つだと思います」と、県醸造試験場酒米担当の鍋倉義仁さんは振り返る。

栽培研究会は県内5支部(下越東・下越西・佐渡・中越・上越)に分かれ、さらに下越東は村上・新発田・津川・五泉、下越西は新潟・巻・三条のそれぞれの地域で活動している。

「地元生産農家がより参加しやすいように研究会の地域を細分化しました。それによって地域に合わせたきめ細かい栽培指導も行えます」と県酒造組合で酒米を担当する鎌田高行さんは説明する。

「越淡麗栽培研究会」下越西支部の検討会。圃場見学で農業普及指導センター指導員の説明を聞く

4月から8月までに3、4回開催される検討会では、県の普及指導センターの指導員が座学で栽培指導を行い、その年の気象動向と生育調査結果から、どのような作業や対策が必要かを生産者に伝え、生産者との活発な質疑応答が繰り広げられている。その後、越淡麗の圃場(田んぼ)へ行き、現地指導が行われる。検討会には生産者だけでなく蔵人も参加し、原料米についての理解を深めている。

生産者と蔵人が参加し、指導員の説明を聞きながら、この年の酒米の生育状況を確認(下越西支部)

年末から年始にかけては年度の締めくくりとして成果検討会(反省会)が行われ、その年の生育環境条件と米の品質や収量の結果報告、次年度の課題と対策、県醸造試験場の玄米分析結果が伝えられる。

その後行われる慰労会(懇親会)では、酒蔵と生産者が米作りと酒造りについての情報交換を行う。

酒蔵は生産農家の一年間の労をねぎらい、翌年もよい米を作ってくださいとエールを送る。生産農家は手塩にかけて育てた酒米で美酒が醸されることに大きな期待をふくらませ、その思いを酒蔵に託す。慰労会によって、よい米を作り、よい酒を造ろうという思いはより強まる。

「とても意義のある会だと思っています」と鎌田さん。

挑戦者のプライドこそが、酒米誕生の原動力

『小史2』の「越淡麗」特集で、前出の渡邊健一さんと、県醸造試験場前場長の金桶光起さんから、「このことは必ず記事にしてほしい」とリクエストをいただいた。

県醸造試験場元場長の渡邊健一さん。現在は新潟清酒学校長を務める |

県醸造試験場前場長の金桶光起さん。現在は新潟食料農業大学で応用微生物学などを指導 |

金桶さんからは「2002年に北区(旧豊栄市)の若林清廣さんが、リスクを負いながら実圃場で大規模生育試験を行ってくださった。この事実を無視しては『越淡麗』は世に出ませんでした」と。

渡邊さんからは、開発当初の段階で醸造特性を優先するという方針が決まったときに、当時の作物研究センター育種科長の星豊一さんが言った言葉を、と。

『小史2』にも掲載させていただいた星さんの言葉を、最後に紹介したい。

「草丈が高く倒伏しやすい(栽培)特性は、コシヒカリで培った日本一の栽培技術をもってすれば欠点にあらず」

生産者、酒蔵、研究者。一つの目標に向かって、立場の違う人たちが自分の専門分野のプライドをかけて挑戦し、新たな酒米を生み出した。このストーリーを多くの人に知ってほしい。これからも課題を克服しながら進化を続けていくであろう「越淡麗」の日本酒に注目していきたい。

ニール

高橋真理子