2025年4月に発酵エンターテイメントをテーマにした新施設「KIKUSUI蔵GARDEN」がオープンします。ぜひお越しください。

正面にはレトロモダンな建物

正面にはレトロモダンな建物

菊水酒造は、生原酒缶の『菊水ふなぐち』や季節限定のにごり酒『五郎八』といったユニークな商品を業界に先駆けて発売。幅広い飲み手から支持され、今や押しも押されもせぬ看板商品となった。

菊水酒造株式会社統括マネージャーの菊地秀一さん

菊水酒造株式会社統括マネージャーの菊地秀一さん

これらが発売された1972年当時、業界では生酒を市販する態勢や流通システムが確立されていなかった。そんな中、菊水酒造は容器をアルミ缶にすることで品質保持を実現。生原酒の通年流通という新たな風を市場に吹き込んだ。

当時はリスクでしかなかった生酒の販売を、柔軟な発想と進取の精神で解決。市場での販売を可能にしたのは、ほかでもない「お客様の声」だと菊地秀一統括マネージャーは感謝する。

「どうすればお客様が喜んでくださるか。その一点を常に考えるのが、菊水酒造のカルチャーなのです」。「旨い」という飲み手の笑顔に出会うため、より良い酒を求めてチャレンジし続ける姿勢は、今も今後も変わることはない。

自社で育てる田んぼもすぐそばにある

自社で育てる田んぼもすぐそばにある

ロングセラー商品の多くは、その「変わらぬ味わい」に惚れ込む飲み手によって支えられてきた。菊水酒造の商品もまさにそうだ。

しかし、時が経てば市場や飲み手の層は変わるもの。菊水酒造では「いつもの味」に一層の磨きをかけるべく、進化を重ねてきた。

たとえば、発売当初は二級酒だった『ふなぐち菊水一番しぼり』は、級別制度の廃止とともに本醸造酒にスペックアップ。2017年には基幹商品のリニューアルを行い、原料米の規定に「新潟県産米100%」を設け、ラベルに表示した。

『菊水』を愛飲する人たちの期待に応える努力は、こうした小さな革新の積み重ねによって続けられている。

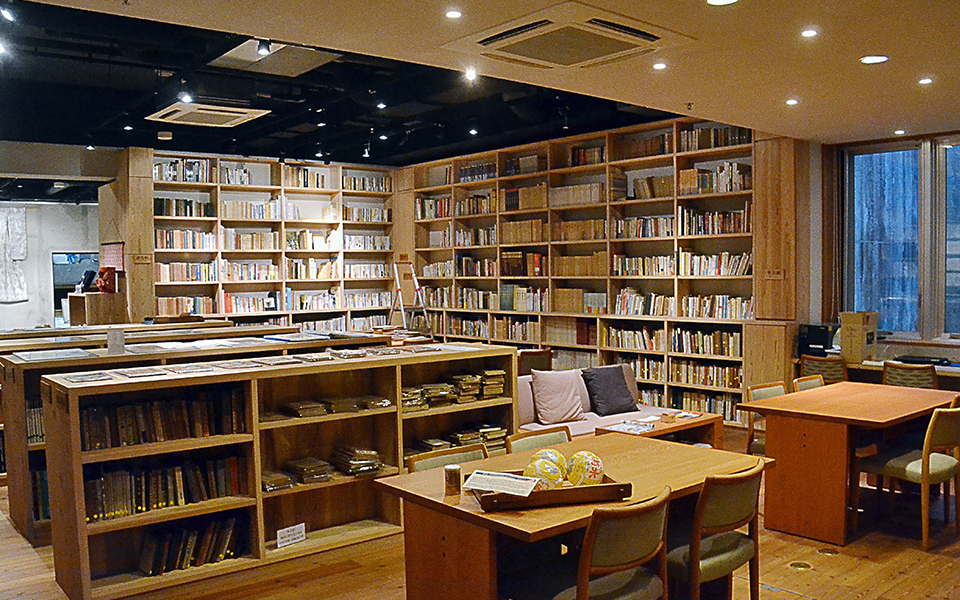

「菊水日本酒文化研究所」には、専門書から日本酒に関わる文化的資料が多数収蔵されている

「菊水日本酒文化研究所」には、専門書から日本酒に関わる文化的資料が多数収蔵されている

「お酒は楽しいものであり、面白いもの」。こうした考えから、菊水酒造では日本酒にまつわる「モノ」づくりに加え「コト」の提案を行うさまざまな活動を行っている。

日本酒に関する知識や日本酒文化に接することができるセミナーやイベントなど、飲む「コト」をより楽しいものにする場やきっかけを提供する。

こうした活動を支える拠点が、菊水酒造内にある「菊水日本酒文化研究所」だ。ここには日本酒の歴史や文化、伝統的な醸造技術を継承するための資料や施設が整っており、飲み手への啓蒙活動や造り手の育成などにも広く役立てられるのだという。

これまで非公開であった当研究所を、2018年秋から一般公開した。有機空間として日本で初めて認定された節五郎蔵と、酒や酒文化に関する文献や、酒を嗜む酒器など、当研究所が収蔵する三万点もの資料をみることができる。(見学は要予約)さらに敷地内の日本庭園やショップをオープン。県内外から多くのお客様が蔵に訪れている。

醸す、伝える、飲む楽しみを提供する。菊水酒造の活動の向こうに見据えるのは、笑顔で杯を傾ける飲み手の姿である。

菊地秀一統括マネージャー:『菊水ふなぐち』などユニークな商品を次々と輩出してきた菊水酒造は1881年、初代蔵元の髙澤節五郎が酒の製造権を本家から譲り受けて創業。1964年の新潟地震、1966、67年の下越大水害による廃業の危機を乗り越える中で培ってきたのが、新しい分野に積極的に取り組むチャレンジ精神でした。

そんな私たちの挑戦を常に後押ししてくれたのが、お客様の「こんなお酒が飲めたら」の声や「おいしい」のひと言。今後も私たちの酒を飲んでくださる方、販売してくださる方の声に耳を傾け、感謝の気持ちを大切にしながらより良い酒を醸していきます。

蔵元が自信を持って勧める商品を紹介しよう。

蔵を訪れた客が、槽口(ふなぐち)から滴り落ちる酒を口にしたとき発した「おいしい」の声がきっかけとなり、1972年に発売。

搾りたてのフレッシュさと、濃醇でありながらフルーティーでさらりとした後口は、多くの飲み手に今なお支持されるロングセラー商品だ。

缶入り生原酒のパイオニアとしてチャレンジし続け、仕込みや味わいの異なる「ふなぐち」を生み出し、ラインナップも充実。2019年6月にはふなぐちシリーズ初のスパークリングを発売。アルコール19%のエクストラリッチな味わいがファンの心を掴んでいる。

文字通り、淡麗辛口。それでいて、あらゆる料理を受け止める旨みを持つ。冷やしてよし、燗してよし。飲み飽きすることがなく、菊水酒造の蔵人が最も愛飲する酒でもある。

新潟県産米を100%使用していること、ふなぐちで培った生酒の醸造技術を活かした一回火入れの生詰酒であることも、菊水酒造のこだわり。多様化し続ける日本酒市場にあってなお多数のファンに愛飲される定番酒だ。

お酒を注ぐと浮き玉がふわりと浮かび、杯を動かすと浮き玉が揺れ、まるで風鈴の様な涼しげな音を奏でる、菊水オリジナルの酒器。デザインは3種類。

・加治川堤の桜そして二王子蔵「さくら」にちなんだ「桜」

・菊水の酒造りに欠かせない新発田市の自然の恵み「雪」

・福とも書き表される縁起の良さとヒレ酒のイメージから「フグ」

五感で愉しめる風流な杯。お酒好き、酒卓を粋に楽しみたい方々におすすめ。

取材・文 / 市田真紀